Les minuscules

Lorsque l'on commence à photographier les insectes, on débute toujours par les plus gros.

C'est normal puisqu'on les voit.

Ce n'est qu'après plusieurs mois de pérégrinations que l'on finit par s'intéresser aux plus petits.

Enfin, dernière étape, on jette un œil aux vraiment très petits.

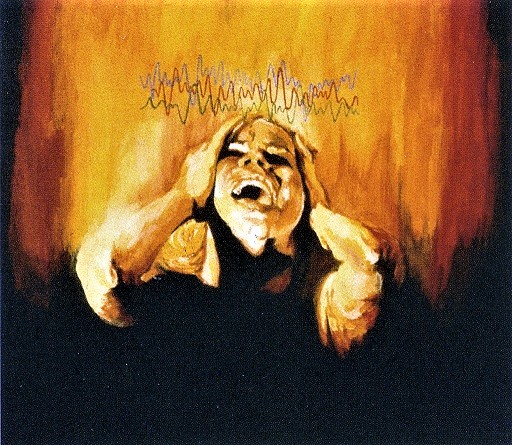

Et la migraine s'installe!

Dans d'autres articles, nous avons déjà évoqué le cas cette chloropide.

Thaumatomyia notata (3):

Photographiée la première fois, notre surprise fut grande au développement du cliché.

Une surprise logique car, à nos débuts, nous ne photographions alors quasiment jamais les minuscules.

Sa beauté nous avait interpellé.

Depuis, nous avons constaté, et ce dès le début du printemps, que cet insecte existait dans notre jardin en grand nombre.

Thaumatomyia notata (3):

Très petit, nous ne l'avions jamais remarqué.

Thaumatomyia notata mesure environ 2 mm.

Nous avons donc décidé de nous intéresser aussi aux minuscules.

C'est-à-dire, en gros, aux insectes mesurant entre 2 et 6 mm.

Ainsi, nous avons pu rencontrer d'autres mouches très petites.

Et, curieusement, joliment parées.

Comme celles-ci, de la famille des Agromyzidae, qui mesurent à peu près 2 mm aussi.

Phytomyza ranunculi (2):

Liriomyza brassicae (3):

Les larves des Agromyzidae sont des "mineuses" de feuilles ou de tiges.

A ce titre, elles peuvent entraîner des dégâts dans les cultures.

La première espèce s'attaque aux renonculacées (anémones, renoncules...).

La deuxième aux brassicacées (chou, brocoli...).

La seconde est considérée comme "nuisible".

Les larves des Chloropidae peuvent, elles, s'attaquer aux céréales.

Pourquoi, dans notre jardin, ne constatons-nous jamais de dégâts?

C'est facile à comprendre.

Voici un champ de brocolis.

(droits réservés)

Une seule espèce végétale.

Pas d'équilibre écologique.

Pas d'interactions entre les espèces.

Un festin pour les ravageurs.

D'où la nécessité (?) d'utiliser des substances phytosanitaires.

Qui détruisent tout.

Voici ce que devrait être la culture potagère:

Il s'agit de la ferme du Bec Hellouin.

Multiplication des espèces.

Interactions, donc équilibre entre les "ravageurs" et leurs prédateurs.

Aucune substance chimique utilisée.

Revenons vers les minuscules.

Les insectes très petits posent quatre types de problèmes à l'entomologiste amateur.

La première difficulté les concernant est qu'ils sont difficiles à photographier.

Les deux cicadelles qui suivent mesurent environ 4 mm.

Et aucune de ces photos n'est vraiment réussie.

Euscelidius variegatus (2):

Euscelis incisus (3):

Certains insectes sont pourtant paisibles et prennent la pose.

C'est le cas de ce représentant de la famille des rhaphidioptères, qui ne dépasse pas les 5 mm.

Parainocellia bicolor (1):

C'est le cas aussi de cette très curieuse mouche de la famille des Phaeomyiidae, 6 mm à peu près.

Pelidnoptera fuscipennis (3):

Cela ne suffit pas à obtenir de bons clichés.

Cette autre mouche, de la famille des Opomyzidae, mesure environ 4 mm.

Geomyza tripunctata (3):

Mais les mouches finissent par prendre leur vol et, si aucune photo n'est réussie avant qu'elle ne se carapate, c'est cuit.

En général, les très petites araignées sont assez peu mobiles et ne risquent pas, au moins, de s'envoler.

Celle-ci mesure environ 4 mm.

Menemerus taeniatus (2):

Celle-ci, un peu plus grande, mesure environ 6 mm.

Carrhotus xanthogramma (2):

Dans les deux cas, il s'agit de Saltididae, ou araignées sauteuses.

Elles sont paisibles, mais, comme leur nom l'indique, elles sautent.

Ils faut donc les photographier avant le "bond".

Au contraire, certains insectes sont hyperactifs et n'arrêtent pas de bouger.

Les fourmis, évidemment, rentrent dans cette catégorie.

L'espèce suivante mesure environ 4 mm.

Crematogaster scutellaris (3):

Les mutilles, qui ne s'appellent pas "guêpes fourmis" par hasard, sont aussi des insectes hyperactifs.

Celle qui suit mesure 6 mm et courait dans tous les sens.

Myrmilla capitata (3):

Pour ceux qui n'ont pas lu nos articles sur les hyménoptères, un mot sur la photo qui précède:

Nous n'avons pas fumé de chichon.

Ce que vous voyez là est bel et bien une guêpe, et non pas une fourmi.

Certains insectes, enfin, cumulent toutes les difficultés.

Ils sont petits, actifs, et risquent de s'envoler.

Comme ce moucheron de 6 mm.

Bibio femoralis (3):

Le second problème posé par les minuscules c'est qu'ils sont difficiles à voir.

Plus ils sont immobiles, plus ils sont faciles à photographier.

Mais, plus ils sont immobiles, plus ils sont difficiles à repérer.

Ainsi, il faut être particulièrement attentif pour repérer ceci, qui mesure environ 3 mm.

Saitis barbipes (2):

Celle-ci, pas plus grande, se trouve plus facilement car elle pose au milieu de sa toile.

Zilla dioda (3):

Par contre, ce nématocère de 6 mm ne se contente pas d'être petit.

En plus, il se cache.

Chironomus sp. (3):

Parfois, l'insecte est tellement petit que, à l’œil nu, on n'est même pas sûr qu'il s'agisse d'un insecte.

L’œil dans l'objectif, on devine que c'est un insecte, mais on ne voit toujours pas de quel insecte il s'agit.

Il faut développer et agrandir le cliché.

Enfin, on "voit" quelque chose.

On trouve la famille.

Pour le reste, c'est plus compliqué.

Dans les deux exemples qui suivent, qui mesurent 2 mm au maximum, nous ne voyions au début qu'une tache sombre et un éclair de lumière.

Holotrichapion ononis (1):

Enoplognatha mandibularis (3):

Le troisième problème posé par les minuscules, c'est qu'ils nécessitent un matériel photographique assez performant.

Donc onéreux.

Nous avons fini par nous procurer un boitier canon EOS 6.

(droits réservés)

Et un objectif macro Sigma 180 mm.

(droits réservés)

Tout cela d'occasion, mais pas donné quand même.

Malgré cela, nos photos restent souvent médiocres.

Mais certaines auraient été impossibles à prendre avec notre ancien appareil.

Nous ne désespérons pas d'apprendre un jour à utiliser correctement ce matériel.

Le quatrième problème posé par les insectes minuscules est lié au fait que l'humanité ne sort que rarement de ses tares de base.

Parmi lesquelles une certaine propension à la facilité.

Parce qu'ils sont petits, parce qu'on les voit à peine, les minuscules ont moins intéressé les entomologistes professionnels que leurs congénères plus grands.

Si quasiment aucune espèce d'insectes de grande taille n'a échappé aux études taxonomiques, c'est loin d'être le cas pour les minuscules.

Pour la très petite mouche qui suit (4 mm), le cliché a été difficile à réaliser.

Elle vole peu, mais se déplace constamment.

Après avoir interrogé le site "Quel est cet animal?", nous avons pu trouver la famille: Phoridae.

Les phorides sont des mouches parasitoïdes des fourmis.

A ce titre, elles sont utilisées dans le cadre de la lutte biologique contre certaines espèces invasives.

Pour autant, il s'agit d'une des familles de diptères les moins connues.

Très peu des espèces existantes en France sont réellement répertoriées.

Dans leur cas, si l'on veut nommer l'insecte, l'approximation est la règle.

Phora atra (1):

On pourrait penser que les Phoridae représentent une petite famille.

C'est loin d'être le cas.

Elles comptent environ 250 genres différents dans le monde, pour environ 4000 espèces.

A titre de comparaison, les Muscidae, qui représentent la famille de diptères la plus connue et la plus nombreuse, comptent environ 400 genres.

C'est plus, mais pas tant que cela.

Il existe plus de Phoridae que d'Hybotidae, de Lauxaniidae, de Dolichopodidae, d'Empididae, etc.

On ne peut même pas considérer qu'il s'agisse de raretés en France.

Dans notre seul jardin, nous en avons rencontré en d'autres occurrences.

Très petites, très peu visibles, nous avons du certainement en rater beaucoup.

Megaselia rufipes (1):

Pour les nématocères suivants (tous inférieurs à 6 mm), il a été très difficile aussi de s'en sortir.

Très peu d'individus sont présentés sur les sites spécialisés.

Le site "le monde des insectes" nous a orienté.

Pour les familles, on peut y arriver.

Pour les genres, c'est plus difficile.

Surtout quand la photo n'est pas très bonne.

Sciara sp. (2):

Mais, même lorsqu'elle est meilleure, pour l'espèce, il est impossible de trouver.

Bradysia sp. (2):

Les deux spécimens ci-dessus appartiennent à la famille des Sciaridae.

Ce sont des mouches nématocères qui ont besoin de chaleur et d'humidité pour se développer.

Considérées comme nuisibles, elles peuvent s'attaquer à certaines cultures, comme les champignonnières.

Encore une fois, pas de dégâts constatés dans notre jardin

Pourtant les sciarides s'y rencontrent fréquemment.

Sciara sp. (3):

Cette famille a été relativement délaissée par les études entomologiques.

De fait, rares sont les espèces qui peuvent se déterminer.

Et jamais avec certitude.

Sciara analis (2):

Curieusement, si les sciarides s'attaquent aux champignons, elles en sont aussi les victimes.

Voici une sciaride victime d'un champignon entomopathogène.

Sciara sp. (3):

Les autres nématocères n'offrent guère plus de possibilités.

Cecidomyiia sp. (3):

Parfois, on a la chance d'avoir un couple sur un même cliché.

Mais, même dans ce cas, l'espèce nous échappe.

Orthocladiinae sp. (3):

En conclusion de tout cela, nous continuerons à nous intéresser dorénavant aux minuscules.

Ils sont nombreux, divers et passionnants.

Hélas, ils provoquent de nombreuses migraines.

(droits réservés)

Car ils sont difficiles à voir, difficiles à photographier et difficiles à déterminer.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 154 autres membres