Pour en finir avec les couleurs

Nous avons, dans des articles précédents, fait le tour des couleurs rencontrées dans le jardin.

Faisons une rapide synthèse.

En général tout le monde connait les couleurs primaires.

Ce sont le rouge, le bleu et le jaune.

Rosa sp. (3) (une rose rouge):

Muscari neglectum (3) (muscari à grappe):

Viola sp. (une pensée):

Ceci est correct si l'on si situe dans le cadre du mélange soustractif.

Dans celui du mélange additif, le vert remplace le jaune.

Tettigonia viridissima (3) (grande sauterelle verte):

Bleu et rouge sont donc toujours des couleurs primaires.

Selon le cas, jaune et vert peuvent être primaires ou secondaires.

Les couleurs secondaires s'obtiennent par le mélange de deux couleurs primaires.

Le violet et l'orangé sont toujours des couleurs secondaires.

Cynara cardunculus (3) (fleur d'artichaut):

Acmaeodera degener (3) sur Eschscholzia californica (3) (pavot de Californie):

Les couleurs que nous rencontrons dans la nature sont, la plupart du temps, liées à la présence de pigments produits par la plante ou l'animal.

Les couleurs du spectre visible sont violet, bleu, vert, jaune, orangé et rouge.

Jusque là, çà va.

Nous arrivons (à peu près) à suivre.

Ces couleurs sont celles que l'on observe dans un arc-en-ciel.

Dans ce cas, elles ne sont évidemment pas "produites" par des pigments, mais par la diffraction de la lumière.

Pour qu'un arc-en-ciel se constate, il faut de la lumière, donc du soleil, et des gouttes d'eau en suspension qui la diffractent.

On attribue une septième couleur à l'arc-en-ciel, l'indigo, situé entre le bleu et le violet, dont on ne voit pas très bien en quoi il se différencie du bleu, si ce n'est qu'il est plus foncé.

Laissons-le de côté.

Ensuite, il existe un éternel débat qui consiste à discuter sur le fait que certaines couleurs en sont ou n'en sont pas.

Blanc, noir, gris... sont-ils des couleurs?

Cela ne présente aucun intérêt selon nous, l'essentiel étant de savoir de quoi l'on parle.

Noir est la couleur constatée lorsque toutes les couleurs sont absorbées.

Ammoecius elevatus (3):

Blanc est celle constatée quand toutes les couleurs sont reflétées.

Pieris brassicae (3) (piéride du chou) sur une viorne:

En pratique, on ne rencontre pas de "noir pur" ni de "blanc pur" dans l'espace naturel.

Si toutes les couleurs, à part égales, sont en partie reflétées (ou en partie absorbées), on se situe dans le domaine du gris.

Si une des couleurs est un peu plus reflétée (ou moins absorbée) que les autres, on obtient du gris plus ou moins froid.

Le gris est rarement uniforme.

En général nous observons plutôt des nuances de gris.

Pas cette merde ayant produit un semblant d'excitation chez nombre de nos contemporains:

(droits réservés)

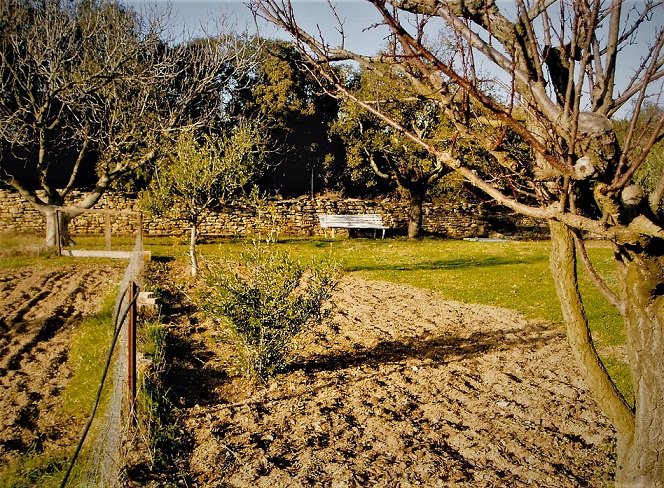

Mais plutôt ceci:

Chez les êtres vivants, ce sont aussi souvent des nuances de gris que l'on constate.

Catocala conversa (2) (compagne):

Anacridium aegyptium (3) (criquet égyptien):

Au delà de tout ceci, il y a encore les couleurs pâles et les couleurs foncées.

Certaines couleurs pâles disposent de leur nom propre.

Rose, qui correspond à rouge clair.

Rosa sp. (3) (une rose rose):

Mauve, qui correspond à violet clair.

Dianthus deltoides (3) (œillet à delta)

Mais il n'y a pas de mot pour vert clair.

Aiolopus puissanti (3) (aïolope élancée femelle):

Ni pour bleu clair.

Viola sp. (3) (violette bleu pâle):

Pas plus pour jaune clair.

Cteniopus sulfureus (3) (cystèle jaune):

Puis, il y a encore les couleurs ternaires, qui associent un mélange d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire.

Ainsi, le pourpre est-il un mélange de violet et de rouge.

Syringa vulgaris (3) (lilas):

De même que le bordeaux.

Phyllognathus excavatus (3) (rhinocéros femelle):

Phyllognathus excavatus (3) (rhinocéros mâle):

Voilà.

Le tour des couleurs est ainsi à peu près terminé.

A partir de là, on peut varier à l'infini.

Vert jaune.

Euphorbia helioscopia (3) (euphorbe réveille-matin):

Jaune citron.

Gaillardia sp. (3) (gaillarde):

Jaune d'or.

Nelumbo lutea (3) (lotus d'Amérique):

Jaune orangé.

Helianthus sp. (3) (tournesol):

Beige jaune.

Olios argelasius (3):

Rose mauve.

Geranium molle (2) (géranium mou):

Bleu gris.

Pseudophilotes baton (3) (azuré du thym):

Bleu mauve.

Veronica persica (3) (véronique de Perse):

Etc. Etc. Etc.

Il manque une couleur toutefois à cet inventaire non exhaustif: le brun.

Nous l'avons gardé pour la fin car, d'un certain point de vue, le brun est la couleur la plus ambiguë.

Lorsque l'on pense "brun", dans les premières occurrences qui nous viennent à l'esprit, il y a la terre.

En effet, la terre est brune.

De fait, le brun est une couleur dominante de l'espace naturel, à côté du vert.

A condition toutefois que la couverture végétale nous laisse apercevoir ce qui est en dessous.

A part cela, il est de nombreux êtres vivants "bruns".

Ce sont souvent les plus discrets.

Ils échappent ainsi à la prédation.

Prunella modelaris (3) (accenteur mouchet):

Certains sont aussi des prédateurs.

Mais comme ils ne sont pas des "super-prédateurs", cela fonctionne dans les deux sens.

Attaquer, et se défendre.

Podarcis muralis (3) (lézard des murailles):

Parfois, cela ne fonctionne pas très bien.

Ainsi cette jeune coronelle girondine a-t-elle du être surprise, peut-être par un rapace.

Elle présente une blessure au niveau du cou.

Coronella girondica (3) (coronelle girondine):

Par contre, dans cet autre cas, ce pauvre poisson rouge n'a pas fait un pli face à une couleuvre vipérine

On peut toutefois se demander si elle n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre.

Natrix maura (3) (couleuvre vipérine):

Avant d'aller plus loin, essayons de définir ce qu'est le brun.

Le brun est une couleur de faible luminosité et de faible chromaticité.

Voilà qui est bel et bien, mais strictement incompréhensible pour celui qui ne dispose pas de solides bases de physique.

En fait, les bruns sont des teintes de coloration médiocre, issus des couleurs chaudes qui sont représentées par le jaune, l'orangé et le rouge.

Est-ce plus clair?

Si c'est le cas pour vous, bravo!

Cela nous a pris des heures pour comprendre.

Grosso modo, nous rangerons dans les bruns les couleurs ocre, beige et marron.

Qui correspondent à peu près à des jaunes, orangés, voire rouges, très peu lumineux.

C'est un peu arbitraire, un peu schématique, mais nous nous en contenterons.

D'emblée, notre objet va se réduire, car il n'existe pas de fleurs de couleur brune ou marron.

Enfin, quasiment pas.

Une fleur parasite du lierre toutefois se rapproche du brun.

Orobanche hederea (3) (orobanche du lierre):

Quoique, dans ce cas, ce n'est pas l'inflorescence à proprement parler qui est brune.

Il existe toutefois une fleur brune (bien qu'elle "tire" aussi un peu vers le violet) remarquable dans le jardin de Choui et Leia, il s'agit de l'ophrys araignée.

En effet, chez cette fleur, on constate la présence d'un pétale modifié: le labelle.

Ophrys sphegodes (3) (ophrys araignée):

Grâce au labelle, l'ophrys attire les pollinisateurs selon une technique extrêmement spécifique.

Le labelle imite la forme et la couleur d'une abeille sauvage femelle, Andrena nigroaenea, et produit des substances chimiques imitant les phéromones de l'insecte.

Cela provoque une pseudo-copulation avec le mâle, lequel, de fleur en fleur, va transporter le pollen.

Dans la mesure ou l'ophrys araignée est strictement dépendante de l'espèce Andrena nigroaenea, celle-ci est obligatoirement présente dans notre jardin.

Mais nous ne sommes encore jamais parvenus à la photographier avec certitude.

Les différentes sortes d'andrènes, à quelques exceptions près, sont très difficiles à distinguer les unes des autres.

En tout cas, celle qui suit se rapproche sensiblement de l'espèce concernée.

Andrena nigroaenea (1):

Hélas, nous ne disposons d'aucun cliché de l'insecte sur la fleur.

En dehors de ce cas particulier, les insectes n'ont aucune raison d'être attirés par le brun.

Ainsi cette guêpe s'est-elle posée sur un gland juste pour prendre le soleil.

Vespula germanica (3) (guêpe germanique):

Elle peut se poser indifféremment sur une feuille.

Vespula germanica (3) (guêpe germanique):

De même que ce syrphe n'est posé sur du beige que pour se reposer.

Mais il n'est pas particulièrement attiré par la couleur beige.

Eristalis interrupta (2) (éristale interrompue):

Les enfants ont l'habitude de dessiner les arbres avec des feuilles vertes et un tronc marron.

En fait, les troncs sont plus souvent gris que marrons.

Cedrus atlantica (3) (cèdre bleu):

Le marron est plutôt l'apanage des feuilles mortes.

Par contre de nombreux insectes adoptent les couleurs de la gamme des bruns.

Bombylius posticus (2):

Très vraisemblablement par mimétisme.

Le brun, couleur terne, finalement assez peu visible, leur permet de se fondre dans le paysage sans se faire remarquer.

Bombylius analis (3):

Ainsi, les insectes prédatés se cachent-ils pour échapper à leurs prédateurs.

Sitona humeralis (2):

Pherbellia cinerella (2):

Et les insectes prédateurs se cachent-ils pour mieux attraper leur proie.

Thereva plebeja (3):

Agelena labyrinthica (2):

Les humains l'ont compris, puisqu'ils adoptent les mêmes couleurs de camouflage.

Si ce n'est que les humains ne connaissent d'autres prédateurs qu'eux-mêmes.

Mais cela est une autre histoire.

Pour l'instant, il nous a suffi de faire le tour des couleurs du jardin pour comprendre que les choses qui nous apparaissent évidentes sont en réalité bien plus complexes.

Et que des notions aussi simples que les couleurs amènent plus de questions que de réponses.

Peut-être nous coucherons-nous un peu moins cons?

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 154 autres membres