Printemps, les débuts du potager

Dans un autre article, nous avons traité des semis de légumes.

Dans celui qui suit, nous allons nous intéresser à la plantation.

Nos semis de légumes, à terme (mois de mai), ressemblent à ceci:

Le printemps avançant, il faut les planter.

Nous allons nous concentrer, dans cet article, sur les tomates.

Les techniques adoptées pour les tomates sont toutefois les mêmes que celles utilisées pour n'importe quel type de légume.

Le moment de la plantation s'appuie sur des modèles archaïques, qui ont fait leurs preuves à l'usage du temps.

Dans le nord de la France, il est habituel de ne jamais planter ses semis avant les "saints de glace", au delà desquels on ne craint pas un retour des gelées.

11 mai: Saint Mamert.

12 mai: Saint Pancrace.

13 mai: Saint Servais.

En Provence, le printemps est souvent capricieux, mais plus précoce.

Les jardiniers se basent sur les "cavaliers du froid".

23 avril: Saint George.

26 avril: Saint Marc.

30 avril: Saint Eutrope.

3 mai: Sainte Croix.

Le 6 mai est le dernier des "cavaliers du froid" (Saint Jean porte latine), date au delà de laquelle l'on peut planter sans risque.

Vous noterez que bon nombre de ces saints ont disparu des calendriers modernes.

De fait, Pancrace ou Eutrope ne sont plus des prénoms très usités.

Encore que, avec les phénomènes de modes qui nous proposent régulièrement des prénoms particulièrement débiles, on ne sait jamais...

Donc, à partir du 6 mai, les semis, effectués dès le mois de février, prennent le chemin de leur habitat définitif: le potager.

Notre potager a changé de look, au gré de l'évolution de nos techniques culturales.

Actuellement, depuis quelques années, nous utilisons des buttes de culture qui nous donnent entière satisfaction.

Nous nous sommes inspirés pour cela du jardin d'Emilia Hazelipp (cf. vidéo sur YouTube).

Mettre en place les buttes représente le plus gros du travail en amont.

Chaque butte mesure environ cinq mètres de long, 120 centimètres de large et 50 centimètres de hauteur.

Pour constituer les buttes, il faut, en premier, établir le plan du potager futur.

L'espace consacré aux buttes sera remblayé avec la terre de ce qui constituera les allées entre les buttes.

Ici, flèche rouge, la butte, et flèche noire, l'allée:

Après avoir remblayé, nous mettons en place un arrosage par goutte à goutte.

Ici, on le devine sous le foin:

La terre est amendée par du compost et/ou du fumier.

Ensuite nous positionnons des cartons.

Cela permet de maintenir un bon niveau d'hygrométrie, et d'éviter la prolifération du chiendent et du liseron.

Et, enfin, par dessus les cartons, nous mettons du foin.

Au minimum une couche de dix à quinze centimètres.

Tout d'abord, cela recouvre les cartons, peu esthétiques, et permet de les maintenir en place en cas de Mistral.

Par ailleurs, le foin complète l'effet des cartons.

Les deux maintiennent le sol humide, préservent les habitants du sol, protègent la terre du jardin de l'érosion...

Ici, nous devinons des résidus de carton sous le foin:

Le carton, constitué de cellulose, finit par disparaître en quelques mois maximum.

Il sert, entre autre, de nourriture aux vers de terre.

Si nous avons opté pour la méthode "Hazelipp" pour la constitution de nos buttes, ce n'est pas par hasard.

Le premier élément est que notre terre est assez riche.

Le deuxième élément, incontournable, est que nous disposons de compost en quantité, grâce à nos bacs à compost.

Le compost un élément indispensable en permaculture.

Nous disposons aussi de fumier, grâce à notre vieux cheval.

Le fait de posséder un cheval est, évidemment, un énorme avantage.

Nous seulement il produit du fumier, mais il se nourrit de foin.

De fait, une grosse quantité de foin, non consommé, est disponible pour le paillage.

Tout le monde ne peut pas, bien sûr, avoir un cheval.

Le foin peut être remplacé par de la paille (peu onéreuse), ou des feuilles mortes, ou encore des résidus de tonte séchés...

Quant au fumier, il ne doit pas être trop difficile de s'en procurer auprès de n'importe quel propriétaire de cheval ou d'âne.

Personnellement, nous en donnons régulièrement.

Pour autant, le fumier n'est pas indispensable.

Le paillage suffit à lui seul à amender le sol:

Les décomposeurs de la microfaune et les champignons microscopiques vont transformer le foin en humus qui servira à nourrir la plante.

Sachez qu'il existe d'autres méthodes, qui s'adapteront peut-être mieux à votre environnement personnel.

Par exemple, si votre terre est pauvre, si vous habitez une région ventée, ou pluvieuse, etc.

Sepp Holzer (permaculteur autrichien), Philippe Forrer (jardinier du sud de la France) proposent d'autres approches similaires.

Avec quelques variantes.

Ils préconisent par exemple la présence de bois au cœur de la butte.

Cf. le livre de Sepp Holzer et la vidéo sur YouTube de Forrer.

(droits réservés)

Nous pratiquons, de plus, la rotation des cultures.

Cela permet de limiter la prolifération d'éventuelles maladies sur les végétaux, ainsi que l'appauvrissement du sol.

Cette notion est, en général, peu plébiscitée en permaculture.

Car la couverture permanente du sol et la méthode permaculturelle préservent la carence en minéraux, même en cas de culture intensive.

Mais, comme disait l'autre, le fait de porter des bretelles n'empêche pas la ceinture.

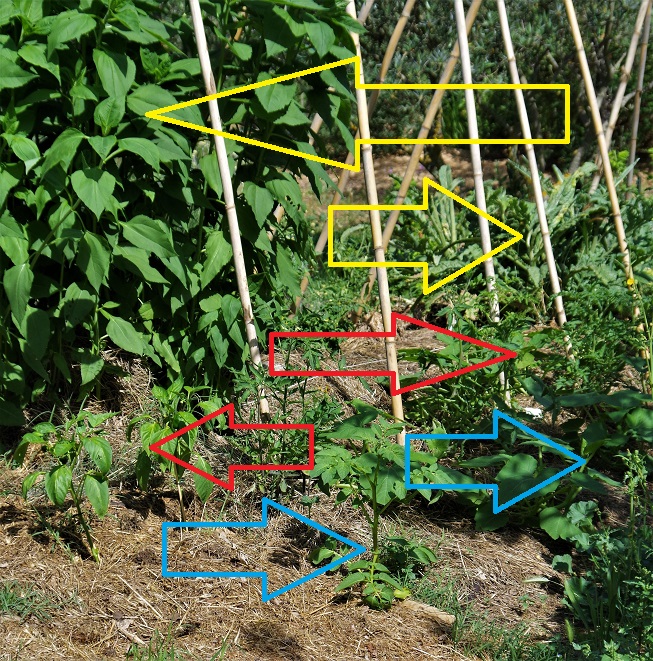

Un autre avantage de la culture en butte est d'augmenter la surface cultivable.

On plante au sommet et de chaque coté de la butte.

En haut, flèches jaunes, topinambours et artichauts.

Au milieu, flèches rouges, poivrons et tomates.

En bas, flèches bleues, courgettes et pommes de terre.

En fait, le plant de pomme de terre n'a rien à faire ici.

Il s'agit d'une pousse spontanée, issue d'un ancien semis.

On ne plante pas volontairement de pommes de terre à côté des tomates.

Les deux font partie de la famille des solanacées et ont besoin des mêmes nutriments.

Nos planches de culture sont maintenant définies depuis quelques années.

Les cannes de Provence sont des structures permanentes qui, selon les années, serviront de tuteurs aux haricots, ou aux tomates...

Ou ne serviront à rien si la planche de culture est utilisée pour les cucurbitacées.

Revenons à nos tomates.

Nous en plantons, selon les années, entre six et douze variétés.

Dans un article précédent, intitulé "Les semences paysannes", nous avons exposé comment nous choisissons nos graines.

Nous nous rapprochons, bien sûr, de Kokopelli.

Nous aimons bien les variétés suivantes:

- Cœur de bœuf jaune.

- Téton de Vénus.

- Tomate précoce de Quimper.

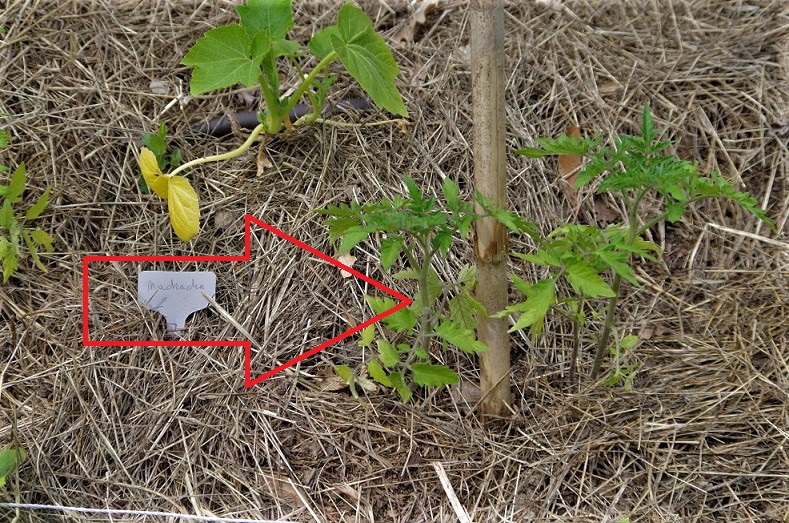

- Tomate cerise Muchacha:

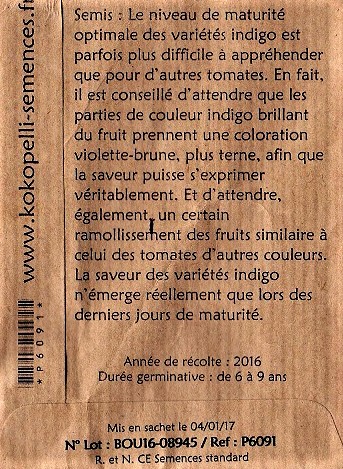

- Indigo midnight select:

Ainsi que Pascal Poot (Le potager de vie).

Voici quelques variétés qui nous paraissent intéressantes:

- Merveille des marchés.

- Tomate Robin.

- Grégory Altaï.

- Tomate ananas.

- Tigerella.

- Olirose de Saint Domingue.

- Rose de Berne:

- Miel du Mexique:

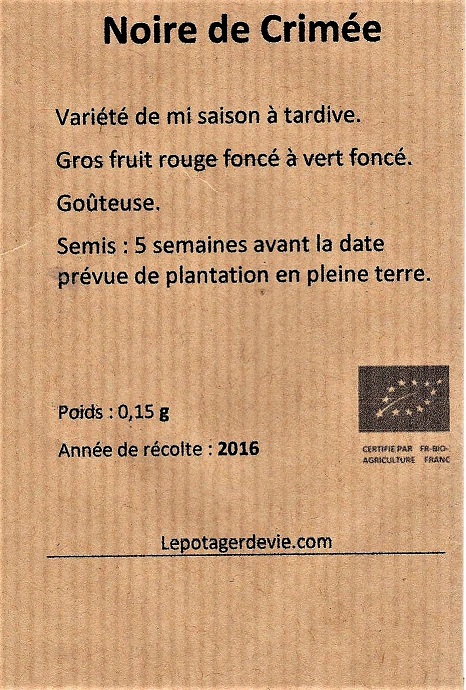

- Noire de Crimée:

Toutes ces variétés sont, sans exception, des semences paysannes.

Elles sont biologiques et reproductibles.

Celles proposées par Pascal Poot présentent de plus la particularité de nécessiter très peu d'eau.

Ce qui est un immense avantage dans le Sud-Est.

La tomate est une culture "longue durée".

Le paillage et les cartons sont particulièrement importants.

Ils sont à l'origine d'un cycle vertueux:

- Ils nourrissent les vers de terre.

- Les galeries de ces derniers aèrent la terre.

- Le binage est inutile. Il serait de toute façon néfaste aux pieds de tomate dont le système racinaire est très superficiel.

- La tomate a d'importants besoin en éléments minéraux. Les turricules des vers de terre concentrent ces précieux éléments.

Ici, des turricules:

Une fois la plantation terminée, il ne reste plus qu'à attendre.

Chaque année, vous voyons, au bout de quelques semaines, si nous avons réussi ou pas nos plantations

Parfois, c'est un peu raté.

Mais souvent ce n'est pas si mal.

A découvrir aussi

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 154 autres membres