La marguerite et les butineurs, deuxième épisode

Dans un précédent article, nous nous sommes penchés sur les marguerites.

Puis, celles-ci fanées, il a bien fallu s'intéresser à autre chose.

Ce qui nous ennuyait un peu tant ces fleurs furent propices à l'observation entomologique.

En fait, il n'y avait pas de quoi être chagrinés.

Tout d'abord, les marguerites ne sont pas, et de loin, les seules astéracées à pousser spontanément dans le jardin.

Quelques jours après les marguerites, ce sont des camomilles sauvages qui prirent le relais.

Ce sont des fleurs plus petites, mais extrêmement ressemblantes aux marguerites.

Bien qu'offrant des aires de jeu plus étroites, elles attirent aussi un grand nombre de butineurs.

Au premier rang desquels des diptères.

Lomatia belzebul (2):

Et des coléoptères.

Oedemera nobilis (3) (oedemère noble):

Comme toujours les coléoptères ne sont pas très difficiles à photographier car, lorsqu'ils butinent, ils prennent leur temps.

Certains font une pause et en profite pour s'envoyer en l'air.

Anthaxia millefolii (3):

Les espèces que nous avons rencontrés sur les camomilles s'avèrent ne pas être les mêmes que celles rencontrées sur les marguerites.

Est-ce qu'il s'agit d'éclosions survenant à des périodes un peu différentes?

Ou d'une prédilection particulière pour la fleur?

Bithia sp. (3):

Par ailleurs, bien que plus petites que les marguerites, les camomilles offrent un espace aux butineurs qui permet la cohabitation.

Lomatia belzebul (2) à côté d'une anthaxie:

Évidemment, dans l'imaginaire collectif, les insectes butineurs sont essentiellement représentés par les hyménoptères.

Il suffit d'observer des fleurs d'astéracées pour constater que les diptères et les coléoptères butinent aussi beaucoup.

Les diptères sont d'excellents pollinisateurs.

En fait, ils sont essentiellement attirés par le nectar.

En se nourrissant de ce suc produit par les fleurs, les insectes se chargent obligatoirement de pollen.

En passant des unes aux autres, comme les abeilles, les diptères floricoles permettent la fécondation des fleurs.

Bithia sp. (3) en compagnie d'un petit dermeste du genre Anthrenus:

Cependant, en plus du nectar, le pollen lui-même constitue une nourriture pour les insectes.

Certains coléoptères s'en nourrissent presque exclusivement.

Les coléoptères sont considérés comme des pollinisateurs peu efficaces.

Pour autant, les premiers pollinisateurs, bien avant les lépidoptères, hyménoptères et diptères, furent des coléoptères.

Oedemera podagrariae (3) (oedemère ochracé) à côté d'un petit dermeste, toujours du genre Anthrenus:

Lorsque les fleurs de camomille sauvage fanèrent à leur tour, ce sont de nouvelles marguerites qui prirent le relais.

Car la floraison de ces dernières est étagée.

Un nouveau bouquet plus d'un mois après le précédent.

Cela est est excellent pour l'entomologiste amateur.

Non seulement les fleurs restent très attractives.

Mais de plus, le temps ayant passé, ce sont des espèces différentes qui les visitent.

Encore et toujours des coléoptères.

De très nombreux anthrènes, très petits scarabées floricoles déjà aperçus plus haut.

Ils sont souvent très difficiles à identifier et bien malin sera celui qui trouvera le nom de l'espèce de celui-ci.

Anthrenus sp. (3):

D'autres appartenant à la famille des Cerambycidae, dont l'espèce la plus connue des profanes est le capricorne.

Mais il s'agit d'une famille nombreuse disposant de plusieurs genres et espèces variées.

Stenopterus rufus (3) (sténoptère roux):

Tous les Cerambycidae disposent d'antennes assez longues, caractéristiques de la famille.

D'autres coléoptères rencontrés sur les marguerites appartiennent à la famille des Oedemeridae, finalement assez proche des Cerambycidae.

L'un déjà rencontré sur les fleurs de camomille.

Oedemera podagrariae (3) (oedemère ochracé):

Un autre, nouveau.

Oedemera virescens (1) (oedemère vert):

Plusieurs buprestes, appartenant au genre Anthaxia, qui semblent particulièrement intéressés.

Anthaxia millefolii (3):

Anthaxia hungarica (3) et Anthaxia millefolii (2) sur la même inflorescence:

A ce stade, deux constatations s'imposent.

Anthaxia hungarica était déjà présente sur un autre bouquet de marguerites il y a un mois.

Et Anthaxia millefolii a déjà visité les camomilles.

Il n'y a donc pas grand chose à conclure, si ce n'est que les astéracées attirent de nombreuses anthaxies sur des périodes assez longues.

En voici d'autres.

Anthaxia ignipennis (3):

Anthaxia sepulcralis (2):

Les anthaxies sont de petits coléoptères, assez actifs.

Mais ils mesurent rarement plus de 10 mm, donc se remarquent peu.

Il faut les photographier pour découvrir leurs couleurs étonnantes.

Anthaxia ignipennis (3) et Anthaxia sepulcralis (2) l'une à côté de l'autre:

A côté des coléoptères, on rencontre aussi de nombreux diptères.

Un nématocère.

Ochlerotatus caspius (2):

Au passage, on se souvient que seules les femelles se nourrissent de sang.

Les mâles préfèrent le nectar des fleurs.

Et plusieurs diptères brachycères.

Une très petite mouche de la famille des chloropides (3 à 4 mm maximum).

Elle fut difficile à identifier (et à photographier).

Tricimba cincta (2):

Une sarcophage.

Miltogramma ostracea (2):

Au passage, on peut se poser la question suivante: pourquoi les mouches sarcophages s'appellent-elles "sarcophages"?

En fait, aucun rapport avec l'Egypte antique.

Sarcophage signifie "tombeau" en latin.

Mais le mot latin lui-même vient du grec qui signifie: "mangeur de chair".

Il s'avère que les mouches sarcophages pondent leur œufs dans les carcasses de viandes.

Ensuite, quelques syrphes.

Helophilus pendulus (3) (hélophile suspendu):

Syritta pipiens (3) (syritte piaulante):

Sphaerophoria scripta (3) (syrphe porte-plume) prenant son envol:

Eristalis tenax (2) (éristale gluante) en compagnie d'un petit dermeste, peut-être Orphilus sp.:

Voici d'ailleurs, à peu d'intervalle, un autre spécimen du dermeste en question.

Pas facile à photographier car vraiment très petit.

Orphilus niger (1):

Quelques tachinaires, comme souvent, fréquentent les marguerites.

Une qui, décidément, apprécie la compagnie des Anthrenus.

Bithia sp. (3):

Une autre, aux ailes fumées.

Ectophasia oblonga (1):

La même partageant son espace avec une mordelle et un inévitable anthrène:

Encore une autre.

Eriothrix rufomaculatus (2):

Quelques bombyles.

Un, assez beau selon nous, déjà rencontré sur les camomilles.

Diabolique?

Lomatia belzebul (3):

Et deux autres, qui nous ont posé un problème d'identification un peu particulier.

Précisons un peu.

Les bombyles (Bombyliidae) représentent une famille de diptères.

Parmi eux, il y a les bombyles proprement dits (genre Bombylius).

Ainsi que d'autres genres (Anthrax, Lomatia, etc.).

Dans la famille des Bombyliidae, il existe un genre nommé Bombylosoma.

Les insectes de ce genre ressemblent beaucoup à ceux du genre Bombylius.

Voici un Bombylius:

Voila un Bombylosoma:

Ce qui les différencie est un détail de la nervation alaire.

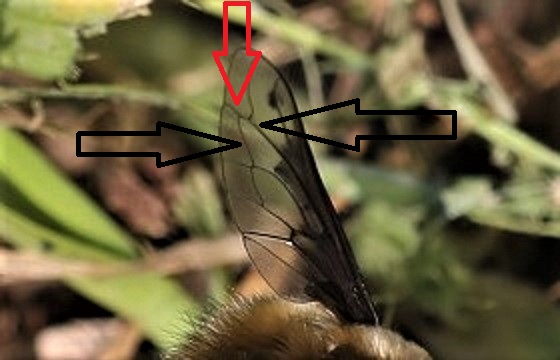

Chez les Bombylius les nervures M1 et R5 fusionnent:

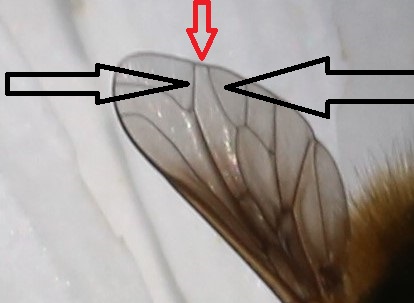

Chez les Bombylosoma, ce n'est pas le cas:

Évidemment, d'un certain point de vue, cela peut s'apparenter à de l'enculage de mouche (plus exactement de bombyle).

Si ce n'est que, lorsque l'on regarde les insectes, bien que cela soit parfois difficile, encore faut-il tenter d'appeler un chat un chat.

Mais là n'est encore pas le problème.

Le problème est que celui-ci, possible Bombylosoma algirus (1):

Et celui-là encore:

En tout cas, tous les deux Bombylosoma sp. (3), cela au moins est certain, ne se rencontrent normalement qu'au Maghreb.

Or, notre jardin n'est situé ni à Tlemcen, ni à Djerba, mais bel et bien dans le 13.

On peut d'ores et déjà admettre que le réchauffement climatique pousse certaines espèces vers chez nous.

Enfin, pour en finir avec les marguerites, très peu d'hyménoptères, finalement.

Quelques-uns toutefois, dont ce très petit, de la famille des andrènes.

Panurgus sp. (3) (panure):

Dans les autres ordres, une punaise de la famille des Miridae.

Lepidargyrus ancorifer (2):

Et enfin, comme d'habitude, une araignée-crabe tapie en attente de sa proie.

Xysticus ulmi (2):

Mais, comme disait le poète allemand Hölderlin: "Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve".

A découvrir aussi

- Regarder les fleurs, voir les insectes: lavatère

- La lavande et les butineurs

- L'eupatoire et les butineurs

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 154 autres membres